Как снимали фильм "Приходите завтра": 14 интересных фактов о фильме

В 1963 году вышел фильм "Приходите завтра...", рассказывающий о деревенской девушке Фросе Бурлаковой, которая приехала в Москву, чтобы стать певицей. Фильм стал хитом среди зрителей, и это несмотря на то, что его несколько раз пытались запретить, а актрису Екатерину Савинову вовсе считали неподходящей для этой роли.

Поэтому сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как снимали фильм "Приходите завтра...", а именно рассказать 14 интересных фактов об этой замечательной ленте.

1. Когда режиссер Евгений Ташков думал о создании нового фильма, он сразу решил, что главную роль в нем сыграет его жена Екатерина Савинова. И так как Савинова окончила "Гнесинку", Ташков решил, что в фильме неплохо было бы продемонстрировать вокальные данные его жены. Именно поэтому по сценарию Фрося хотела пойти учиться именно на певицу.

2. Сценарий к фильму мужу помогала и сама Екатерина Савинова. Именно она придумала фамилию Бурлакова. Именно такую фамилию носила ее лучшая подруга. Кроме того, в фильме Фрося действительно носила выходное платье матери, да и "шесть стаканов чаю после бани" также были взяты из ее лексикона.

Да и в принципе судьба киношной Фроси во многом была похожа на судьбу самой Савиновой, которая также приехала в Москву из села поступать во ВГИК, но не успела во время. Поэтому она поступила в Землеустроительный институт. Но когда во ВГИКе вновь начались экзамены, она отчислилась из Землеустроительного института и поступила во ВГИК, как она и хотела.

Правда, поучилась она там недолго, так как ее довольно быстро отчислили, посчитав, что ей больше подходит театр, а не кино. Но в 1945 году Савинова вновь поступила во ВГИК, и на этот раз настолько удачно, что даже окончила его с красным дипломом. Живой пример тому, что если у вас что-то не получилось, то не нужно отчаиваться.

А уже гораздо позже, когда актриса долгое время сидела без работы, она решила поступить в Гнесинку, которую также успешно окончила.

3. Но главная героиня была списана не только с Савиновой. Помните момент, когда Фрося долбится в дверь к скульптору, так как не знает о существовании дверного звонка? Эту особенность Ташков списал со своей племянницы, которая также, приехав к нему гости из села, чуть не выбила дверь.

4. Все песни в фильме Екатерина Савинова исполняла сама. У нее действительно был сильный голос, а также вокальный диапазон в 3,5 октавы.

5. Когда Ташков принес сценарий на студию "Мосфильм", то там его одобрили, и даже дали добро режиссеру на съемки, но с одним условием: Фросю должна будет сыграть другая актриса.

Дело в том, что по сюжету Фросе должно быть всего 17 лет, тогда как на момент съемок актрисе было аж 37 лет. Ташков настаивал, чтобы главная роль досталась именно его супруги, но киношные начальники были против, и ни в какую не соглашались на Савинову в главной роли.

Тогда Ташков отказался работать с "Мосфильмом" и отправился со своим сценарием на "Одесскую киностудию". Там никто не увидел проблемы, связанную с возрастом актрисы, и в итоге фильм был запущен в работу.

Правда, киночиновники из Москвы все равно довольно скептически относились к актрисе. Они несколько раз приезжали на съемочную площадку и открыто высказывались о том, что материал неинтересный, а у Савиновой отсутствует талант. Изначально они даже хотели закрыть фильм, но Ташков уговорил их подождать завершения съемок, чтобы они посмотрели картину целиком, а затем уже вынесли свое решение.

А когда фильм был гттов, чиновники раскритиковали момент, когда герой Папанова крушит свои скульптуры. но особенно их выбесил тот факт, что он разрушил скульптуру Карла Маркса. Уже только за это картину опять таки хотели закрыть. Но Ташкову удалось убедить чиновников в том, что это не Маркс, а Герцен. Данный ответ удовлетворил худсовет, и в итоге картина была допущена к прокату.

6. Роль скульптора Николая Васильевича досталась ведущему актеру театра сатиры Анатолию Папанову. Правда, голос актера не подходил персонажу, поэтому его озвучил сам режиссер Евгений Ташков.

7. Профессора Соколова сыграл советский актер и режиссер Борис Бибиков. Евгений Ташков пригласил его на ту роль неслучайно. Дело в том, что во ВГИКе Екатерина Савинова училась именно в мастерской Бориса Бибикова, который и разглядел в ней талант. Так что по сути здесь Бибиков сыграл самого себя.

8. Режиссер Евгений Ташков также снялся в эпизоде своего фильма. Конкретно, он сыграл человека в очках, который стоял на улице и слушал как поет Фрося.

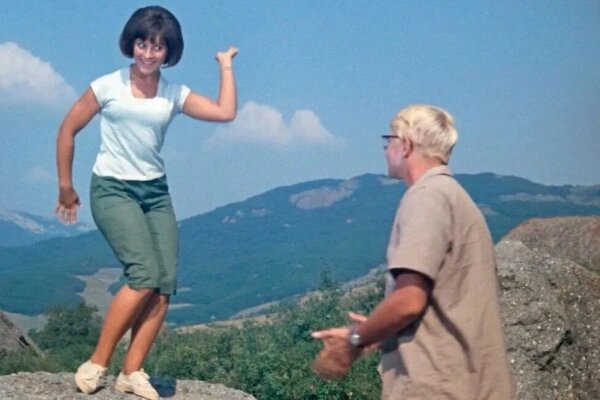

9. Съемки фильма проходили преимущественно в Одессе. Тем не менее некоторые сцены снимались в Москве. Так, например, дом скульптора находился по адресу ул. Чаянова, 15. Ныне в этом доме располагается музей РГГУ.

10. Во время съемок фильма актриса Екатерина Савинова стала все чаще жаловаться на плохое самочувствие, а именно на высокую температуру и головную боль. Когда она все таки решила обратиться к врачам, ей был поставлен страшный диагноз - бруцеллез. Вероятнее всего причиной заболевания стало парное молоко, которое катриса купила на рынке.

Данная болезнь сильно подкашивала актрису и еще сильнее воздействовала на нервную систему, из-за чего ей приходилось пить таблетки горстями и периодически ложиться в больницу.

С каждым годом психическое состояние актрисы ухудшалось. Дошло до того, что она стала слышать голоса в голове, которые говорили ей, что только ее суицид сможет спасти ее сына. К сожалению, актриса послушала эти самые голоса. В 1970 году актриса покончила с собой. На момент смерти ей было всего 43 года.

11. Екатерина Савинова не только сыграла главную роль в фильме, но и озвучила домработницу Марию Семеновну, роль которой сыграла Надежда Животова.

12. Когда Фрося пишет письмо в родную деревню, то она озвучивает реальные имена и фамилии своих односельчан.

13. Несмотря на то, что чиновники всеми силами пытались запретить фильм, он все же вышел в прокат, и имел весьма большой успех среди зрителей. За первый год ленту "Приходите завтра" посмотрели более 15 миллионов человек.

14. В 2011 году фильм "Приходите завтра" был отреставрирован и колоризирован. Таким образом зрители смогли еще раз посмотреть любимый фильм, но уже в цвете.

Ну а на сегодня у меня всё. Я надеюсь, что статья вам понравилась. Буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выхода новых интересных статей о кино.

Также, рекомендую вам почитать и другие мои статьи про съемки культовых советских фильмов. Уверен, вам понравится.